作者:邹晓衍

“怀着沉痛的心情,对所有在灾害中逝去的生命致以最深切的哀悼”

2025年11月26日下午,位于香港新界大埔的宏福苑发生了令人无法接受的、惊心动魄的夺命火灾。8栋正在进行外墙翻新工程的32层住宅被竹棚架、可燃防坠网和泡沫塑料包围,下午2点,某处工程位置被发现有明火燃起(截至本文撰写完成,暂无查明起火原因),但火警钟并未响应,途人一边拍摄视频一边呐喊救火,然而在短短十分钟内,火势顺着大量可燃泡沫塑料和防坠网一跃冲天,瞬间吞噬了其中一栋住宅楼。下午4点,火势蔓延到7栋住宅楼,至夜间已经将屋苑完全吞噬,造成数百人伤亡,1名消防队员殉职。

1900多户居民失去了他们的家人、住所和一切财产。11月26日当晚,火势在事实上已经接近失控(火警在下午6点22分发出了5级火灾信号,被视为63年来最为严重的世纪大火灾),救火行动只能被局限在消防队员的赌命之中——他们只能冒着大火冲进大楼,挨家挨户地拍门救援被困居民;与此同时,大量社会福利机构火速自发响应到援助行动中,包括但不限于市民自行捐赠物资、车队免费运输、私营店铺免费开放提供庇护所等。

十一分人祸

宏福苑大火绝不是什么天灾和意外,而是一场典型的由于资本主义的逐利和政治力量的腐败而导致的系统性人祸。尽管坊间大多数猜测都认为起火的原因是工人在禁烟区乱丢烟头,但截至本文撰成,尚无可证实的起火原因,故在此问题上钻牛角尖是无益的。

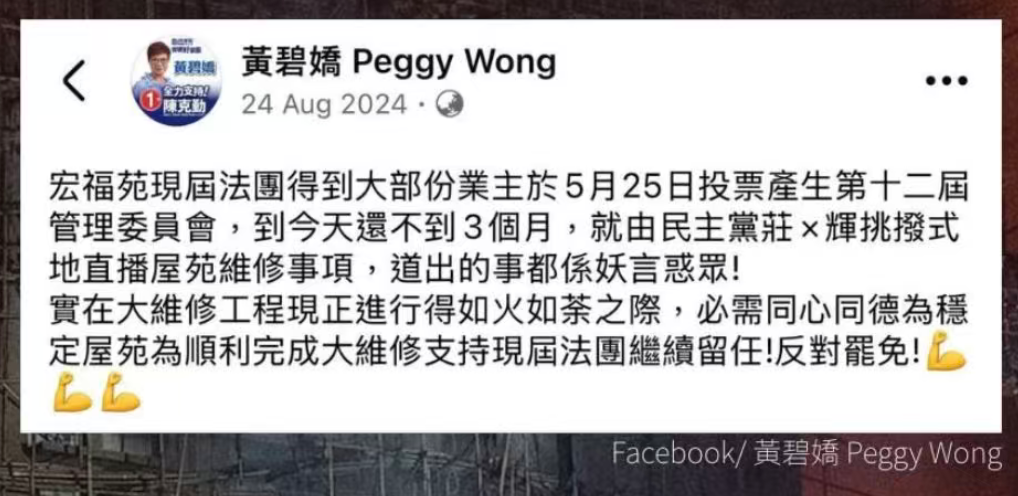

但是一个可以已经被证实的事实是:该屋苑的防坠网和塑料泡沫是在救援过程中被消防队确认是不符合建筑工程标准的。第一,防坠网所使用的是50港元一张的非阻燃网,而非90元一张的阻燃网;第二,使用塑料泡沫来覆盖窗口本身是不合规的。这同时与另外的事实产生对比,并形成令人匪夷所思的强烈误差:首先,该翻新工程由屋苑业主立法团自行寻找承建商进行,合同总价为3.3亿港元,照理不应在此等材料购置上出现这种低端失误;其次,业主法团本身对承建商工作具有监视权,并在11月27日早的媒体中透露出验证过防坠网的可燃性,照理也不应该会导致悲剧的发生。该工程先前也存在过相当的争议。早在2024年初,香港资深工程师潘焯鸿早已介入此天价合同协商,并详细调查了防坠网购置的成本差异达到了400万港元,个别居民也曾亲身测试物料高度易燃并早早反映,但是并没有获得任何监管部门重视。居民和工程师在尝试进一步揭露问题时,当区区议员黄碧娇选择站在业主立法团一方,认为监察的声音是“妖言惑众”,并呼吁业主支持法团,确保工程“如火如荼”地进行。

然而这就是为大多数工人所不愿轻易相信的,但确实是无比真切的事实——那就是在资本主义生产关系下,就连人的性命考量,都成为了商品交换逻辑的延伸。业主法团寻求承建商(宏业建筑),承建商将工程工作外包给顾问公司(鸿毅建筑师),在一层一层的转包中,各方寻求在交易过程中赚取合同差价,或者是压低物料成本来攫取超额利润。此时,安全标准、住宅区里一个个鲜活的生命,在面对诱人的货币利润前显得一文不值,被商品交换的逻辑所抛弃,如同马克思所说的那样:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏东西。”一间间的单位是屋苑里所有工人阶级出卖了他们一生的劳动换来的住所,然而工人阶级半辈子的劳动凝结,却在合同层层外包的货币交换中被无视,成为了风险转嫁的对象。除此之外,监管工作亦存在真空,在香港廉政公署宣布介入调查工作之前,基本上无人得知业主立案法团和承建商之间的监管工作是否完成得天衣无缝、或者是否存在不见得光的利益输送,然而,工人阶级面对这种具备庞大资本和专业知识的公司团体的交易时,信息完全是不对等的,基本处于被剥削的弱势地位,他们的血汗钱被资本的交易充当了风险对冲的基金和大火的燃料。

当然,毫无作为的政治力量也难辞其咎。具备一定社会公众发言权的区议员,在实际的工作中十分微妙地背叛了她的竞选誓言——不用多说,几乎每个资产阶级专政下的选票政治都要声称他们代表了某个地方的人的利益。然而,当宏福苑的工人阶级对他们切身的工程工作表示担忧和怀疑的时候,区议员竟然反过来批评工人阶级是“妖言惑众”,在获取了工人的选票后就把工人抛在了脑后,甚至不惜利用中共的“政治正确”来作为自己屹立不倒的辩驳。可见,香港的区议会在事实上并不具备任何的工人代表性,此制度的存在纯粹是在形式上哄骗工人,亦为投机主义者提供了平台和晋升跳板,至于每一位活生生的工人,在他们眼里不过是一张张选票,是他们青云仕途的垫脚石。

然而这便是新自由主义发展得成熟而带来的垄断资本主义的恶果:投机和加杠杆成为了他们的主要牟利手段,因此这群吸血鬼会企图在任何能牟利的环节,将一切成本压缩——包括但不限于为了压缩成本而违反规则和生产标准,或者是把风险成本通过外包和融资的形式转嫁出去,无论是哪一种,资本主义都再一次向工人阶级展示了它在追求利润的道路上的面目究竟是有多么丑陋。

工人阶级分化

在这场灾难中还有另一角色相当值得探讨,那就是在事故开始的时候一度引起网络讨论的“竹棚架”的问题。在事故发生后,许多声音首先将矛头指向了竹脚架的使用,其可燃性被指控为导致大火迟迟不消的主要原因,香港由此被批评为是表面上繁荣却形式上落后的城市,在建造技术发达和成熟的今天竟然还会使用竹架来进行建造工程作业,实在令人费解。随后,关于竹棚的使用争议在中国大陆地区和香港地区的工人之间愈演愈烈,从一开始的科学事实的争辩迅速上升到了地域之间的攻击,最后不可避免地发展成了意识形态的剧烈对轰。

首先,“竹棚协会”事实上存在,并结构于在香港建造业总工会下,总会长周思杰曾经在面对金属架淘汰竹棚架的争议时提出:“关键问题不在竹棚,而是背后三四千工人的劳动生计。”表现出了强烈的行会主义。搭竹棚在香港存在一个专业的工人群体,考核制度层层把关,特殊技能被垄断在圈子内,并享受相对的高薪(平均日薪达到2000港元,折合250美元左右),在长年累月的发展中形成排他性极高的工人贵族小圈子。在这一步,他们十分巧妙地把“工人生计”和“生产隐患”绑架到了一起让社会做选择,逼迫其他工人在安全问题上进行退让。同时,工人贵族为了维护自己的“铁饭碗”和技术的垄断地位,不惜与剥削阶级媾合,共同将竹棚使用上升到了虚浮无比的文化价值观上,鼓吹这是地区特色,并一同抵制早已成为全球建造标准的金属架使用。因此,在一方面,竹协问题是剥削阶级收买工人贵族的问题,在事实上竹棚的成本是低于金属架两倍甚至以上,为了在最大程度上压缩建造成本,以赚取高额利润,剥削阶级通过鼓吹虚无的地区文化,并通过垄断行业规模培养专业技术的工人贵族,以抵制工业化标准的革新,利用其落后生产力获得无与伦比的超额议价权,同时,一切其他工人的风险考量都要为此让步牺牲;另一方面,被高薪和行业垄断豢养起来的工人贵族,在内容上已经背叛工人阶级,为了维持自己的高薪地位,不惜为剥削阶级发声,迎合他们的“文化鼓吹”,当他们高呼抵制的时候,其实维护的是香港资产阶级剥削、将工人生命置于不顾的权利。然而,网络上不少声音围绕竹子是否可燃的科学事实吵得不可开交,认为对竹架使用的批评是忽视了防坠网和监管不力两个重要因素,事实上,这些问题全都应该予以重视和批判:竹棚问题的本质是工人阶级分化的问题,防坠网问题是新自由主义下垄断资本主义生产的交易问题,而监管不力,则是政治力量在新自由主义社会下的表现出非工人阶级代表的性质的问题。

而工人阶级的分化也不局限于香港内部,对竹架的使用的争论同时也使中国大陆地区和香港地区的工人互相攻讦,内地工人批评香港“国际大都市用竹子”、“落后”、“草菅人命”,这迅速引起了香港本地工人的情绪反扑,香港工人把“竹棚”上升至“香港独有文化”,为竹棚添加了非凡的社会历史属性,并以“灵活变通的狮子山精神”作为武器予以回击,纷纷发表意见论证竹子并非可燃,亦非大火成因,并逐渐将回击的层次上升,甚至提出“批评竹架使用是为了给中资金属架入港开路,目的在压迫香港本地工人的生计”、“灾难成因全因使用了内地生产之防坠网”、“内地输入的工人劳动不守规矩乱丢烟头才导致的灾难”等论调,科学事实的争辩从而演化成两地工人的意识形态对抗。这种对抗如何有害于两地工人呢?第一,资产阶级在对抗中完美隐身,横向的群众争议模糊了40块差价的劣质防坠网、赚取3.3亿工程费的承建商和监管失职的港府、劳工署的问题,真正的罪魁祸首没有被清算,工人在互相的鄙视中消耗了能量;其次,工人对抗陷入了“比烂”的向下竞争,香港工人出于严重的本土情绪,为了反驳内地批评,不得不极力证明竹棚也是安全的,甚至扬言竹棚不可燃,甚至对竹棚在火灾中的系统性风险视而不见,这是一种病态的防御,为了维护“面子”和“独特性”,实质上是在不断降低自己的生存标准,拒绝学习和引入新技术,与其说是保卫自己的尊严,不如说是在牺牲工人自己的利益去维护剥削自己的阶级的权利;第三,这种意识形态对抗使香港工人对中国大陆地区极为仇视,将中国大陆地区的一切标准视为威胁,而同时中国大陆的工人也在嘲笑香港工人的无知,阶级矛盾此时变成了阶级内部矛盾,两者分别在罗湖桥两边被各自剥削自己的资本家逐个击破,严重破坏了两地工人阶级团结的可能性。

政治中空

香港政治力量的中空和腐败也是这场世纪大火灾的罪魁祸首之一。其不仅反映了新自由主义下垄断资产阶级的丑陋,同时亦展现了资产阶级政府是如何在社会生产中牺牲工人阶级的利益的。

在香港,业主立案法团是一个具有独立法人地位的组织,产生方式为由大厦所有业主通过投票选出“管理委员会”(MC)委员,拥有极大实权,法定权力包括:代表所有业主签署合同(清洁保安、维修工程)、管理大厦的公共基金和财务、制定和执行大厦公契、在法律诉讼中代表大厦。从初衷看,理论上是体现了资本主义下“私有产权”下的民主自治,让业主自己管理自己的家园,避免被物业公司欺压。不过,虽然名义上由业主选举,但内容上法团活动基本上和小业主(住在此处的工人阶级)脱离,大多数工人基本由于工作无暇参与法团政治,这导致权力往往被少数别有用心的人把握。这就像一个微型的资产阶级议会,它利用程序的复杂性和部分工人的政治冷感,窃取公共决策权,变成了骑在工人头上的官僚机构。在宏福苑3亿多港元的天价维修案中,法团是必须的签字人,建筑商无法直接从工人口袋里抢钱,因此只能通过和法团成员交涉进行(贿赂、宴请或利益输送),但是这个过程,如上所说,工人首先政治冷感缺乏参与法团政治活动,其次就是权力被法团垄断,大部分工人处于信息不对等的地位,等于是将生杀大权交由法团和建造商的交易过程中,由悲惨的事实可见,生命考量并不在双方交易考虑范围内。

那么问题来了,当中的交易过程就真的没人能介入吗?

如上文所述,资深工程师和工人都曾介入过工程纠纷,早在2024年9月,工人早已发现其使用的防坠网是可燃的,并分别尝试联系了当区区议员黄碧娇(在事故发生后装聋作哑、含糊其辞),以及撰写投诉信件至香港劳工署(目的在于投诉工程劳动之不合规处),但后者无人受理,直至事故发生。技术权威和前线工人的预警被行政和政治力量无视,这不仅仅是官僚主义和个别失职的问题,而是新自由主义社会的阶级属性的彻底暴露。

在新自由主义逻辑下,技术专家的意见只有在“提高效率”或“降低成本”的时候才会被采纳,一旦技术意见触及成本的增加或延误工期,那么资本将会马上露出嘴脸:“你现在不要跟我谈钱。”在这里,真理的阶级性展现得更加彻底,没有资本背书的科学事实,在起初一定在诱人的利润前显得一文不值;其次,劳工署在新自由主义社会下的“监管化”也是恶因,劳工署作为政府职能部门,其在这个社会下的作用不是保护工人利益,而是缓和阶级矛盾的减压阀(帮助工人就业的事实也无法否定它缓和矛盾的角色),香港长期推行“大市场、小政府”,在建筑安全领域往往取用的是“非强制性指引”而非严刑峻法,这给资本家留了耐人寻味的灰色地带——出了事是“意外”,没出事就是“繁荣”,因此,无视工人诉求充分展现了其香港政府的一般成色——维护商业运作的流畅性要高于个别工人的生命权。

而区议员在上文也有提及,这里暂且不论派别,作为现行体制内的民意代表,往往沉迷修桥补路、处理噪音等无害议题,当面对大型承建商、法团等庞大的利益集团时,区议员往往选择退避三舍,因为要和这些规模的集团进行斗争,只有通过组织群众来进行,而这完全超出了资产阶级代议士的政治意愿,他们无视工人的工程师的诉求,证明了目前的政治架构基本不具备工人阶级代表性,他们只是为了每四年一次的选票而存在的推销员,而不是工人利益的捍卫者。

小结

从“贪污”到“结构性合谋”,为商压低成本偷工减料、为官避事默许违规、为政装聋作哑左右逢源,这种行政-立法-资本的铁三角,共同构成了绞杀工人系统性利器,并最终酿成了这场史无前例的特级灾难,截至本文撰成,该事故已造成128人死亡,依然有200多人失联,工人一生的劳动在顷刻之间化为乌有。这场令人痛心无比的事故再一次向全世界工人说明了:只要政权和监管机构依然服务于资本积累的逻辑,工人的生命安全就永远是可被牺牲的统计数字,所谓的“专业意见”,在资本的狂欢面前,不过是刺耳的噪音。

(责编《共产主义者》编辑部)