《共产主义者》编辑部

革命年代里,反革命与革命轮流登上舞台,社会各阶级拼死争夺社会的主导权,动荡成为了持续的“常态”。但历史却喜欢捉弄人,我们看到了荒谬而又真实发生的一幕:正方和反方最终都没有赢得胜利,运动戛然而止,变革被秩序替代、前进被倒退侵蚀,社会一切群体都沉默下来,能力低下的“野心家”却登上历史舞台,用穿着制服的士兵以刀剑建立自己的统治。

任何政治力量在篡权者的淫威下都土崩瓦解。人们不理解,何等出奇的意志力或人格魅力,能让这种德不配位者轻松窒息所有声音!人们不明白,面对这种“强人”的崛起,为何一切反抗都是如此无力,仿佛终结动荡的专制者就是历史指定的“接班人”。

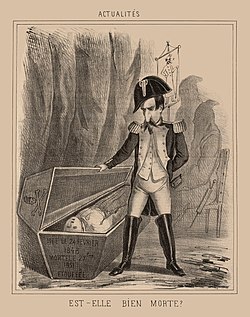

拿破仑一世的侄子,夏尔·路易·拿破仑·波拿巴在1851年就是这样在众人的震惊中发动了政变,镇压了1848年开始的法国二月革命,终结了短暂的法兰西第二共和国。法兰西的共和主义者、保皇党人、小资产阶级民主派始终都无法找出自己溃败的原因——剩下的只有无力的哀嚎,对波拿巴绝望的咒骂。在行动的相似性上,他们称得上是制作传播习近平的迷因外就无所事事的聒噪者们的前辈。

但马克思认为发泄无助于理解。在《路易·波拿巴的雾月十八日》这部历史唯物主义的杰作中,马克思科学的分析了局势的成因,将这段历史从“英雄”与“反派”的扮演游戏和机械的“程序式发展”的泥潭中拯救了出来。马克思说:

“维克多·雨果只是对政变的负责发动人作了一些尖刻的和俏皮的攻击。事变本身在他笔下却被描绘成了晴天的霹雳。他认为这个事变只是一个人的暴力行为。他没有觉察到,当他说这个人表现了世界历史上空前强大的个人主动作用时,他就不是把这个人写成小人而是写成伟人了。蒲鲁东呢,他想把政变描述成以往历史发展的结果。但是,他对这次政变所作的历史的说明,却不知不觉地变成了对政变主人公所作的历史的辩护。这样,他就陷入了我们的那些所谓客观历史家所犯的错误。相反,我则是说明法国阶级斗争怎样造成了一种条件和局势,使得一个平庸而可笑的人物有可能扮演了英雄的角色。”

恩格斯于1885年则回顾说:

“所有的人对它都只是感到惊异,而没有一个人理解它,——紧接着这样一个事变之后,马克思发表一篇简练的讽刺作品,叙述了二月事变以来法国历史的全部进程的内在联系,揭示了12月2日的奇迹就是这种联系的自然和必然的结果。”

中国的共产主义者可以从这部经典中吸取很多宝贵的教训。在我们的时代,前文所说的雨果和蒲鲁东式的历史观,仍然迷惑着相当多的头脑。个人在历史中的作用,要么被夸大,要么被贬低。我们希望同志们能不是用死记硬背的方式,而是在阅读此书后,透彻地理解马克思主义的历史唯物主义:

“一切历史上的斗争,无论是在政治、宗教、哲学的领域中进行的,还是在任何其他意识形态领域中进行的,实际上只是各社会阶级的斗争或多或少明显的表现,而这些阶级的存在以及它们之间的冲突,又为它们的经济状况的发展程度、生产的性质和方式以及由生产所决定的交换的性质和方式所制约。”

历史的发展是连续的

伟大的思想不会诞生于虚无之中,思想家们和每一个普通人一样收到时代的制约,反映了他所处的社会环境;不能以现代人的眼光去评判古代人,不然一切都会显得十分荒诞。亘古不变的价值观和善恶标准只能是后人根据自己的需求将历史变为“任人打扮的小姑娘”,而不是去真正地理解它、从中学习。他们把资产阶级革命时代最革命的内容打成“机会主义”、“反动派”、“假革命”然后批成一文不值的垃圾,上下几千年的文献、艺术、建筑被指责为封建糟粕、需要物理意义上粉碎的“反革命”——像极了一群想起自己6岁作出的蠢事原地跺脚的12岁小孩。不愿意正视过去,更不可能有前进的勇气:连亡灵都怕,那活着的敌人还如何应对?我们说,历史是“继往开来”的:

“长江后浪推前浪,世上新人赶旧人。”

今天的世界不是凌晨新建立起的,而是昨日的世界发展而来。后人不是“彻底抹除”或者“全盘继承”前人的传统,而是在前面奠定的物质基础下前进。个人无法为所欲为去跳出客观环境的限制,极左派向来无法理解这点。在他们看来,只要口头上否认了过去,一切事物就变成了“崭新”的创造:无政府主义者不认为国家政府的存在是历史发展不可避免的阶段性产物,而是道义上“邪恶”的压迫性机构,也不去科学地思考它如何在发展中被淘汰,而是扣上书本拿起燃烧瓶向自己的肾上腺素投降。马克思这样形容前人与后人的关系:

“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统,像梦魇一样纠缠着活人的头脑。当人们好像只是在忙于改造自己和周围的事物并创造前所未闻的事物时,恰好在这种革命危机时代,他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借用它们的名字、战斗口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借来的语言,演出世界历史的新场面。”

历史跳跃、颠簸着前进,绝不是如同简单的函数一样笔直而单调。人们不是循规蹈矩地接受过去,而是不断地否定过时的事物,合理的变成不合理的,而不合理的又被合理的所代替。人们从旧的遗产中提取出新的内容,即使这个内容是和遗产相互矛盾的。比如,人们常将“文艺复兴”视为资本主义在欧洲崛起的萌芽。先锋们翻出奴隶制社会的艺术,并不是想要重建罗马帝国,而是将其服务于建立资本主义新秩序;拙劣地从历史中照葫芦画瓢肯定做不出事情,马克思比喻到:

“就像一个刚学会外国语的人总是要在心里把外国语言译成本国语言一样;只有当他能够不必在心里把外国语言翻成本国语言,当他能够忘掉本国语言来运用新语言的时候,他才算领会了新语言的精神,才算是运用自如。”

中国许多的革命者现在就深受这种“照葫芦画瓢”思想的毒害。他们无法用自己的语言讲述任何观点,无法从现实中提取信息进行思考;他们只懂得从古书里找到合意的句子,然后背下来痛斥中国政府;他们每日都忙于争论谁才是最“合法”、“正统”的前人的继承者,穿着前人的衣服仿佛自己就有了前人的能力……历史的连续性坚决否认这种做法,我们所要的连续,绝对不是“原地踏步”。马克思在书中教育说:

“社会革命不能从过去,而只能从未来汲取自己的诗情。它在破除一切对过去的事物的迷信以前,是不能开始实现自身的任务的。从前的革命需要回忆过去的世界历史事件,为的是向自己隐瞒自己的内容。十九世纪的革命一定要让死者去埋葬他们自己的死者,为的是自己能弄清自己的内容。从前是辞藻胜于内容,现在是内容胜于辞藻。”

“螺旋式上升”

法国1848到1851的发展很难不让人觉得历史发生了“倒车”,革命的一切都化为了乌有。帝王又一次回来了,政治自由又一次被查封了,街头又一次被大兵所控制了。马克思形容说:

“不是社会本身获得了新的内容,而只是国家回到了最古的形态,回到了宝剑和袈裟的极端原始的统治。”

民主制、代议制、国会、总统……所有这些粉饰都被逐个粉碎,国家机器以最赤裸裸的形式进行统治。这代表之前的努力都付诸东流了吗?这代表1848革命的成果都被收回了吗?马克思不这么认为。在他看来,阶段性的失败和倒退是历史再正常不过的现象:

“看起来仿佛社会现在忽然落到它的出发点后面去了,实际上社会还只是在为自己创造革命所必需的出发点,创造为保证现代革命能具有严重性质所绝对必需的形势、关系和条件。”

换言之,历史是螺旋式上升的。它发展的规律像社会、自然等一切地方看到的一样,不是笔直的一条直线,而是不断上下波动、长期显示向上增长的一个趋势。革命和反革命你来我往推动着社会发展向前,将视野放远观察,哪怕是短期内的倒退也阻挠不了全图上升的旋律。这个旋律是曲折的,就像爬山路、像弹簧的纹路一样。

苏联解体的这几十年前,资产阶级媒体用尽一切办法宣传共产主义“被扫进了历史的垃圾堆”,急不可待标志的不是资本主义的胜利,而是资产阶级的恐惧:他们清楚革命的低潮不代表历史的终点,而是下一个高潮的前夜,便不得不拼尽全力去塑造成见、攻击对手。这种断章取义,像极了拿着股市单日的涨幅作为依据论证“经济趋势”一样愚蠢。

这种螺旋在社会主义革命史中非常明显。很多时候社会主义的同情者会说,思想固然美好,但所有尝试的历史都太不堪了;我们反对以此得出社会主义只是“空想”的结论。共产主义者指出,这恰好说明了社会主义革命所需的条件除了客观的经济发展外,对人的主观引导的要求十分之高,它不能和以往的其他革命混为一谈,而是最为深刻、性质不同的一场变革。对于人类来说,它甚至是一种“试炼”:资本主义到共产主义的过渡不会是顺产,反而会像难产一样艰难。要不进行努力、错失了机会,那“社会主义还是野蛮”的第二个选项就会成为不幸的未来。

资产阶级革命前,资产阶级有几个世纪积攒自己的财富、文化并建立起思想的统治。他们以压迫者队伍一员的身份去反对旧日的压迫者,在政治上成为统治阶级前,早在经济上占据了优势。无产阶级革命和历史上曾经伟大的革命的不同之处就在于此:工人群众是以彻底的被压迫者的身份去反对社会上的一切压迫者,在夺取政权前他们没有任何方法建立自己经济上的统治,因为恰好是资产者对生产资料的垄断人为塑造了无产者的赤贫;工人阶级一无所有,唯一改变命运的方式就是通过革命。

所以前人们、现在的我们所走的通往社会主义的道路,是极其曲折和艰难的。我们不仅目睹了社会主义因外部压力土崩瓦解、惨死在军靴之下,更目睹了从内部发生的一次次背叛。资本主义为社会主义创造了物质基础,创造了自己被推翻所需的必要矛盾,还提供了消灭自己的掘墓人;但这些条件不会“自行”将人类社会过渡到下一阶段。在目睹社会主义革命未来遭遇的挫折前,马克思就这样预测了革命螺旋上升的特点:

“资产阶级革命,例如十八世纪的革命,总是突飞猛进,接连不断地取得胜利的;革命的戏剧效果一个胜似一个,人和事物好像是被五色缤纷的火光所照耀,每天都充满极乐狂欢;然而这种革命为时短暂,很快就达到自己的顶点,而社会在还未清醒地领略其疾风暴雨时期的成果之前,一直是沉溺于长期的酒醉状态。

相反地,像十九世纪的革命这样的无产阶级革命,则经常自己批判自己,往往在前进中停下脚步,返回到仿佛已经完成的事情上去,以便重新开始把这些事情再作一遍;它们十分无情地嘲笑自己的初次企图的不彻底性、弱点和不适当的地方;它们把敌人打倒在地上,好像只是为了要让敌人从土地里吸取新的力量并且更加强壮地在它们前面挺立起来一样;它们在自己无限宏伟的目标面前,再三往后退却,一直到形成无路可退的情况时为止,那时生活本身会大声喊道:这里有玫瑰花,就在这里跳舞吧!”

中国的共产主义者们当学习、总结曾经的历史经验时,必须围绕寻找这条“螺旋上升”曲线的主题展开。我们不因曾经的失败气馁,也不变成自我欺骗、顾左右而言他的回避者,不去承认客观发生的不利事件,反而只是日复一日吟唱“资本主义也是这样”。

波拿巴主义

自由主义者眼中的政治只有简单的“独裁”与“民主”两种形式,他们从来无法解释一点的是:如果民主是如此的神圣和高尚,那独裁者们都是何等“天选之子”可以逆潮流独揽大权?独裁者的产生只剩下“军事力量”一个解释,但这是远远不足的。为什么出自平民家庭的士兵去支持不受欢迎的大统领?自由主义的解释走得越远,就越像一门玄学。

马克思则从阶级之间力量的对比和冲突中寻求答案。他认为,造就任何政治局势的,从来不只是伟大的个人,而是社会各阶层之间冲突达成的“平衡”。独裁者如果没有必须的环境,只会沦为历史中的笑谈。马克思认为的独裁的土壤是什么呢?

社会各阶层既然将权力交给至高的个人,就代表了他们自己无力承担统治的任务。换言之,是社会中各阶层在持续的冲突中都伤亡惨重、无人可以从成为彻底的“赢家”,但社会又不能一直处于毁灭性的混乱状态中,便找出这种“伟人”成为仲裁者。路易·波拿巴作为典型,被马克思评论道:

“他就使整个资产阶级经济陷于全盘混乱状态,侵犯一切在1848年革命中看来是不可侵犯的东西,使一些人对革命表示冷淡而使另一些人奋起进行革命,以奠定秩序为名而造成真正的无政府状态,同时又使整个国家机器失去圣光,渎犯它,使它成为可厌而又可笑的东西。”

波拿巴就是这样玩弄着社会中那脆弱的平衡。其执政依靠的并不是“自己阶级的力量”,而是其他阶级之间的关系。他不得不在拉拢一群人的同时去打击另一群人,明天再把政策反过来执行一遍。他要用一切方法把国家机器本身提升到高于社会之上的地位,给予自己的统治一种虚幻的“独立感”和“中立感”。

在中国我们看到的是什么?政府力图在资本家和劳动群众面前都将自己伪装成自身利益的守护神。今天他清剿马云等大资本,明日他的军警逮捕示威的讨薪工人。任何社会力量,但凡要构成独立的组织、提出独立的纲领,都被他视为头等大敌;任何个人和集体,如果侵犯了正头的稳定,都将被他追杀。这种波拿巴主义最终又不得不依靠资本主义制度的土壤生长,将中国资产阶级本身变为“被管家踩在脚下的主人”。

《路易·波拿巴的雾月十八日》所描绘的世界离我们并不遥远,也不只是研究历史的消遣。我们真诚向所有愿意了解那段历史、学习马克思分析方法的革命者们推荐这本书。希望导论可以帮助同志们带着问题进行自己的阅读。